解读农历算命的历史和原理

中国传统文化中的农历算命,是以天干地支为基础,结合十二生肖、五行相生相克以及八卦方位等元素进行预测和解释的一种自然智慧与传统文化相结合的理论体系。农历算命的历史可以追溯到中华民族的上古文明,尤其在古代,它已成为人们获取生活信息、调整个人命运的重要手段之一。本文将通过对中国农历算命的详细解读,揭示其起源、原理以及在现代社会的应用价值。

起源与初步发展

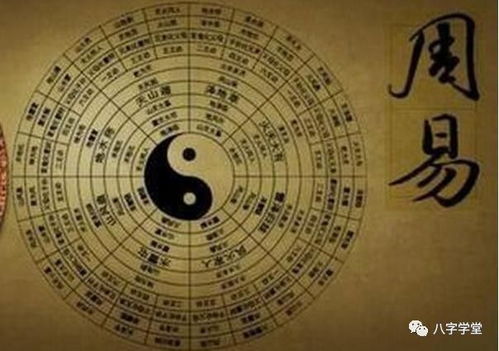

中国的农历算命开始于商周时期的卜辞、占卜,后来发展成为周朝王室的占星术,称为“阴阳卜术”。这种卜筮活动广泛用于祭祀、吉祥活动、选官和预测天象等方面,而其基本原理则与天干地支、十二生肖和八卦八卦相结合。周易提出干支进退、天干星宿与地支相生相克的原理,和八卦中的方位、星位等信息,从而确定天干地支的吉凶方位和天干的地支五行属性,进而推断出人的生辰八字或四柱八字。

在周秦汉时期,当时的人们已初步认识到天干地支与生命运行之间的紧密联系。比如,二月初二称为“青龙在天”,礼俗认为青龙进入阳木生发之位,向下指引河水流向东方,预示春水长流,百业繁荣,同时象征着 chooser 的前行和生命智慧。而六月份称为“朱雀在天”,不论是农业生产还是家族祭祀活动,都离不开这些气位吉凶的判断与调整。而“白虎在山”则意味着保守、安定,在特定的季节、月份才能避免灾祸,加强守护,因而被视为是一种重要的护佑。

到了宋朝时期,尤其是南宋时期,阴阳算命的思想进一步发展和完善。当时文人墨客经常创作有关十二生肖、八卦、五行为内容的诗歌、小说、戏剧,将复杂的政治、社会、历史事件转化为形象生动的汉字符号,从而形成五花八门的文学作品。如周文王用生肖“子”代表文官,周武王用生肖“午”代表将卒,用生肖“卯”代表盟会,从而揭示了人事、政治、历史的运行规律。

随着文明的不断